Washington volvió a jugar al sheriff en el Caribe como no lo hacía desde 1989 en Panamá y esta vez el gatillo es un dron que dispara a lanchas “narco” sin juez, sin debido proceso, sin pruebas y sin siquiera un intento de captura. Desde septiembre, la Casa Blanca convirtió el combate al tráfico en una serie de ataques letales contra embarcaciones frente a Venezuela y, luego, en el Pacífico oriental. El propio gobierno estadounidense difundió videos, celebró las explosiones y habló de “narcoterroristas”. El conteo independiente ronda 61 muertos y apenas tres sobrevivientes. Bien a tono con la lógica Trump, no hay fallos judiciales, hay misiles.

La narrativa oficial norteamericana es sencilla: “estamos en guerra con carteles de droga” y, por lo tanto, cambian las reglas del campo de batalla. Pero ni la ONU ni especialistas en derecho internacional compran ese atajo. Llamar “guerra” a un operativo policial no transforma a cualquier tripulante en combatiente legítimo, y matar primero no se vuelve legal porque el video se vea prolijo. Por eso crecieron las advertencias sobre ejecuciones extrajudiciales y violaciones del derecho internacional humanitario.

La escalada tuvo su foto de potencia: más destructores, más aviones y hasta un portaaviones rumbo a la zona, presentado como “disuasión” y “capacidad de respuesta”. El mensaje político es transparente: no sólo habrá más patrulla. Habrá poder naval para sostener la nueva doctrina de golpes a distancia.

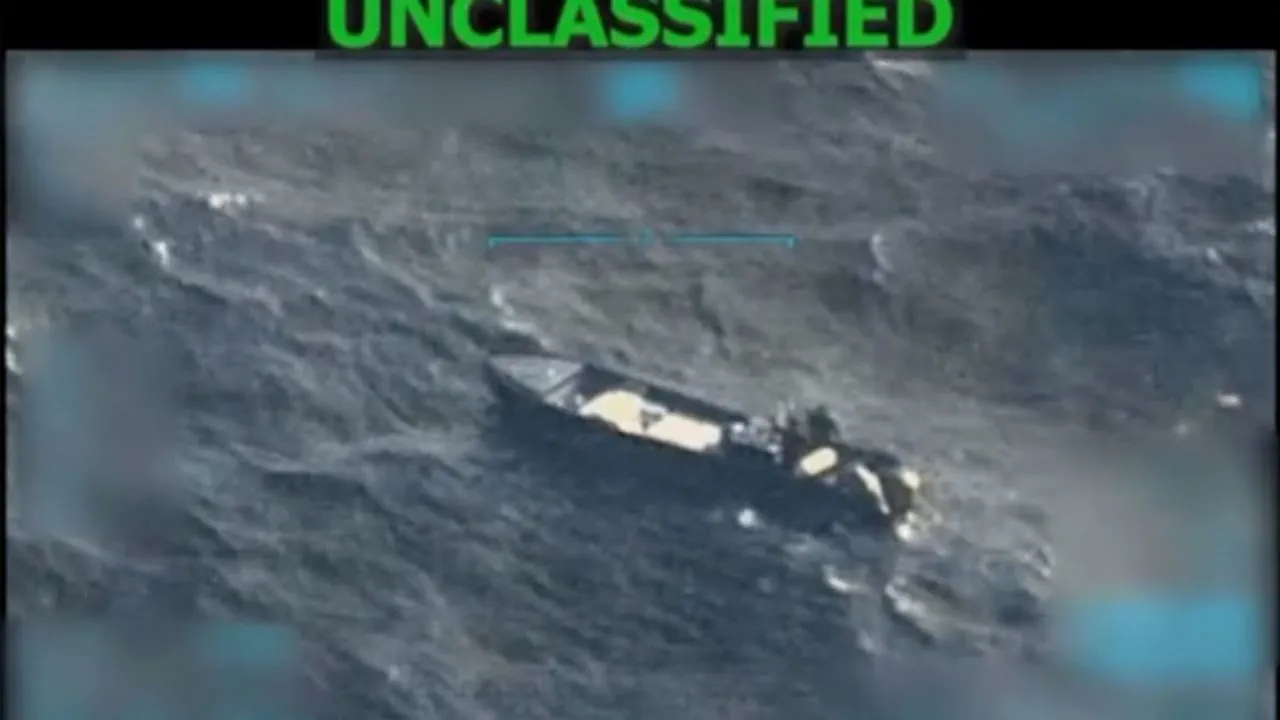

La Agencia AP documentaron varios de los golpes: embarcaciones supuestamente vinculadas al Tren de Aragua o al ELN (Ejército de Liberación Nacional) destruidas en alta mar. Balances de muertos informados primero por el presidente estadounidense y luego “confirmados” por el Pentágono. La precisión quirúrgica de los comunicados contrasta con la ausencia de pruebas públicas que vinculen a cada blanco con un delito, un dato básico si esto fuera, como debería, aplicación de la ley y no “teatro de operaciones”. La misma estrategia que los militares latinoamericanos usaron durante el Plan Cóndor: estamos en guerra contra la subversión (ahora el narcotráfico) así que no necesitamos demostrar culpabilidad.

Las reacciones regionales no tardaron. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ordenó “máxima preparación” y denunció amenazas a la soberanía. Desde Bogotá, Gustavo Petro fue más allá: calificó los ataques como “ejecuciones extrajudiciales” y advirtió que esa práctica rompe el derecho internacional. El entuerto escaló a sanciones cruzadas y a un discurso cada vez más belicoso entre Washington y la región. Cuando un operativo “antinarco” te reconfigura la diplomacia, no estás ante una misión: estás ante una doctrina.

La Iglesia también habló. El Papa León XIV criticó el despliegue militar estadounidense cerca de las costas venezolanas: “Con la violencia no se gana, sólo aumenta la tensión”. No nombró a nadie, pero todos entendieron. Cuando el jefe de la Iglesia, discípulo de Francisco, pide diálogo mientras un portaaviones asoma en el horizonte, lo menos que puede hacer la política es registrar la alarma moral y estratégica.

En el plano interno de Estados Unidos hubo fisuras. El jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, anunció su retiro anticipado en plena controversia, un cargo que suele durar tres años y esta vez no superó uno. No fue la típica “rotación”: fue un costo político visible de una campaña militar sin marco legal claro y con cuestionamientos crecientes del Capitolio, diplomáticos y aliados. A los militares de verdad debería darles vergüenza usar sus armas contra civiles.

Gustavo Petro salió a elogiar a Alvin Holsey cuando se conoció su retiro del Comando Sur. Dijo que su decisión era “un acto de responsabilidad humana” y lo presentó como “un hombre de valía” por “no querer apuntar sus armas contra la humanidad”. Además, llegó a calificarlo de “héroe” y lo invitó a Colombia —incluso a asesorarlo— junto a su familia. También contrastó su trato con el de la ex jefa del Comando Sur, Laura Richardson, en un hilo en X

Más poder de fuego no trajo más legitimidad. La línea dura de la Casa Blanca (“narcos = combatientes”) busca saltear el estándar probatorio que rige para fuerzas de seguridad y forzar el estatus de “conflicto armado” donde no hay tal. Ese cambio semántico habilita matar en alta mar a sospechosos no rendidos y no hostiles de forma inminente. Si la región convalida ese estándar, mañana cualquier pesquero pobre en una ruta caliente corre riesgo de ser rebautizado “buque enemigo”.

Al mismo tiempo, la suma de muertos crea un incentivo perverso: medir éxito por explosiones. Si el KPI es cuántas lanchas hundiste, vas a hundir más lanchas. El problema es que el tráfico no se reduce con pirotecnia —los papers serios sobre políticas de drogas llevan décadas mostrándolo— y sí se multiplican los daños colaterales: familias sin identificar, pilotos de mala muerte reclutados por hambre, litigios internacionales por venir. Nadie desarticula una cadena transnacional de narcotráfico desde el joystick de un dron.

La pregunta de fondo es política: ¿qué gana Estados Unidos con normalizar matanzas extraterritoriales? A corto plazo, titulares de mano dura. A mediano, aislamiento y peores alianzas en la región. Colombia ya lo marcó, el Caribe lo siente en turismo y pesca, y Venezuela capitaliza el nacionalismo. Si la “guerra a las drogas” versión 2025 se parece demasiado a las peores escenas de 1989, es porque el libreto vuelve a confundir seguridad con impunidad.

Mientras tanto, el conteo frío sigue subiendo. Son más de 60 muertos a la fecha en al menos quince ataques entre Caribe y Pacífico. Los videos oficiales muestran barcos que estallan; no muestran órdenes de captura, peritajes, listas de víctimas ni juicios. Y por más que el relato insista, matar a sospechosos sin juicio no es “modernizar” la lucha contra el narco: es bajar la vara de la legalidad para todos. Cuando el Estado más poderoso del planeta hace eso en tu costa, el mensaje no es sólo una guerra contra las drogas.

Si el objetivo era “disuadir”, la mejor disuasión es la ley: cooperación judicial, inteligencia compartida, interdicción con detenciones y tribunales abiertos. Lo otro —misiles y eufemismos— deja huérfanos, rencor y precedentes. En América Latina sabemos cómo terminan esas películas. No es que el narcotráfico no exista. Es que sin juez no hay justicia, hay tumba anónima.